文豪・太宰治が若き日を過ごしたまち、弘前。

彼が下宿していた、弘前市の太宰治まなびの家を拠点に活動している、声優劇団をご存知ですか?

その名も「津軽カタリスト」。

太宰治の作品はもとより、様々な物語を声で演じるという、ユニークな活動を続けているアマチュア声優劇団です。

活動初期から関わり、代表を務める平田成直さんに、津軽カタリストの魅力について伺いました。

団体名 | 津軽カタリスト |

|---|---|

公演場所 | 太宰治まなびの家(〒036-8185 青森県弘前市御幸町9-35) |

営業時間 | - |

定休日 | - |

電話 | - |

公式 | ・YouTube https://youtube.com/@tgrCst-ch |

その他 | - |

津軽カタリストの歩み

津軽カタリスト(以下、カタリスト)は、2012年に「津軽半島劇場化プロジェクト (西北地域県民局主催)」の一環としてスタートしました。

西北地域とは、青森県の五所川原市と西津軽郡・北津軽郡を指しており、津軽半島から青森の西海岸と呼ばれる深浦までを含む、とても広いエリアです。

プロジェクト立ち上げ時から、リーダーとして活動してきた平田さんによると、このプロジェクトは2年計画で、終了後は劇団として独立することを前提とされていました。

そのため、演じることだけでなく多彩な研修が組まれていたのだそうです。

かねてから津軽地域には「昔ッコ(昔話)」の語り部としてイベントなどで活動している方が居ました。

また、個人で活動している朗読家もいれば、図書館や小学校などで日常的に絵本の読み聞かせをしている主婦層の方々もいます。

更には、より本格的に市民劇団で活躍するアマチュアの舞台俳優も居て、地方都市でありながらも、芸術文化の担い手がとても多い土地柄と言えます。

それまで個々に活動していた語り手たちの力を集めたら、活気に満ちた表現者の集団が出来るのではないか。

この津軽カタリスト(研修当時の名称は「津軽」語りスト)養成研修にはそういう期待が込められていました。

研修カリキュラムの中身は、声で演じるステージ上での技術のことばかりではありませんでした。

会場を設営したり、音響機器を操作したりするのはもちろん、素早く撤収するためのテクニックなど、裏方の仕事もひととおり習得できるように組み込まれていたそうです。

スタートから4ヶ月、全6回の研修を経て、成果発表という形で初舞台を踏んだカタリスト。

今度は、企画から会場の設営など、運営の全てを自分たちで担ってステージを行いました。

西北地域県民局主催事業でしたので、 当初は太宰の故郷である五所川原市金木 の「斜陽館」が活動拠点でした。

しかし、そこだけには留まらず、弘前や青森での公演も重ね、2014年4月には一般県民主導の趣味サークルとして独立します。

「もともと 自分たちの手で舞台を造り、演じることのできる劇団になれるよう指導いただきましたから、独立することはわかっていました。

それでもやはり色々と大変なことも多かったですね。」

平田さんは笑顔で話しますが、あくまでもアマチュア劇団であり、平田さんご自身はもちろん劇団員の皆さんも本業を別に持つ方がほとんどです。

それでも、無理なく楽しく活動することをモットーに、カタリストは様々な場所で語り続け2022年には劇団結成10周年を迎えることができました。

若き日の太宰が生きた町 弘前へ

2015年から、弘前市にある「太宰治まなびの家」を拠点として活動を続けているカタリスト。

その理由を代表の平田さんは、このように話してくれました。

「太宰生誕の地として金木が良く知られるようになりました。

しかし太宰が弘前で学生生活を送っていたことは、意外と知られていません。

若き日の太宰が暮らした場所のことも、もっと知って欲しいと感じ、拠点を移しました。」

太宰治まなびの家は、太宰の暮らしを感じさせる貴重な場所です。

そこを舞台に、カタリストたちが太宰作品を声で演じるのは、なかなか贅沢な時間だと言えるでしょう。

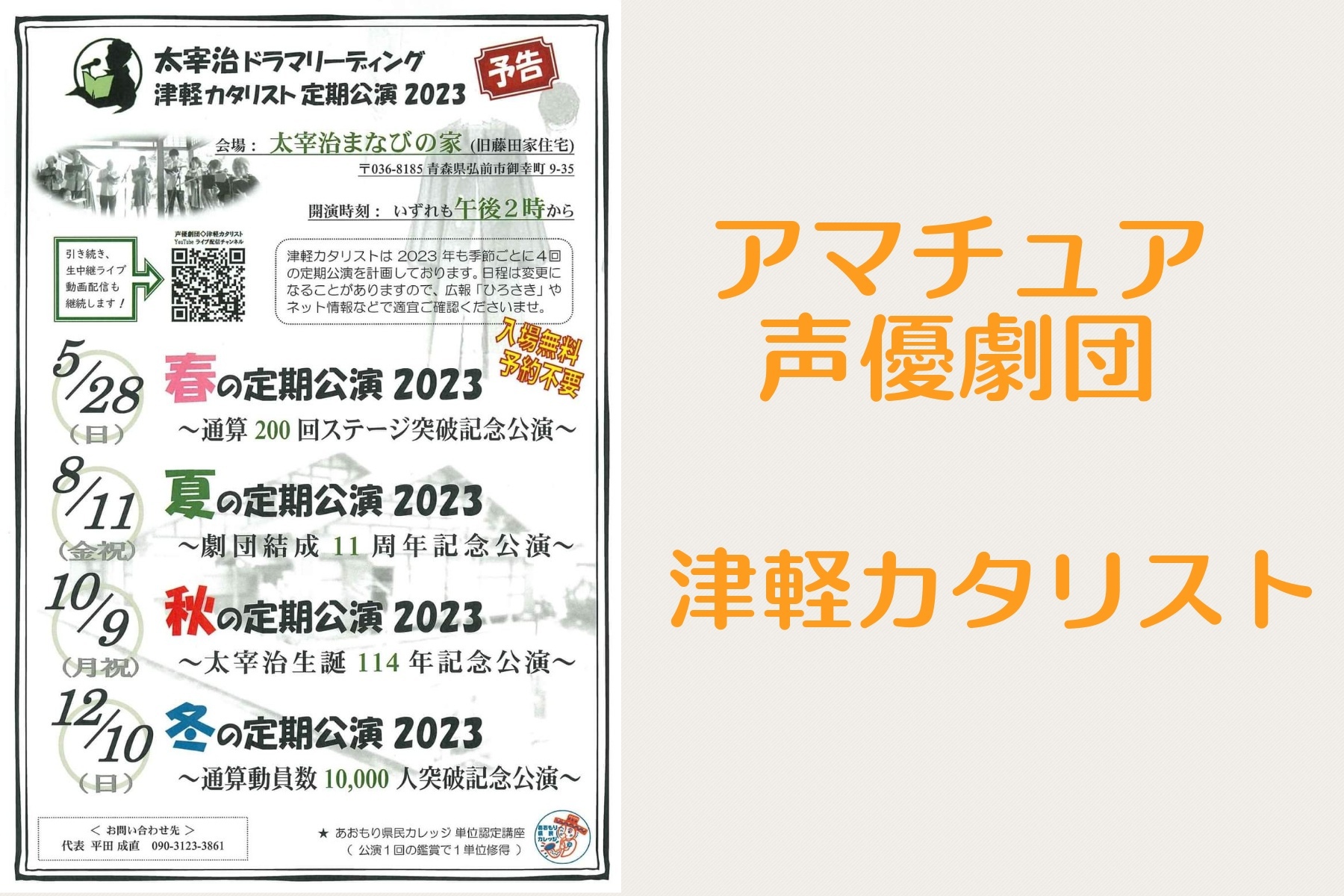

カタリストによる、まなびの家での定期公演は、春夏秋冬年に4回予定されています。

季節ごと、天候によってもその趣はかなり変わってきます。

雨戸を開けたときの解放感、庭の緑のまぶしさ、雪で覆われる時期の重さと暗さも、ある種の舞台効果となっています。

「他の会場でも、もちろん楽しんでいただけますが、一度はまなびの家で太宰作品を味わってほしいなという気持ちが強いです 。」

着々と知名度を上げ、地域に根ざしつつあるカタリストは、ドラマリーディングを行う声優劇団です。

では、ドラマリーディングと朗読は何が違うのか、簡単に平田さんに説明していただきました。

「一般的な朗読とは、小説をそのまま読み上げるのを基本としています。

一方ドラマリーディングは、聴くだけで情景が伝わるように戯曲化した台本をベースに、音響効果や補助的な映像も交えて演じるものです。」

聴き手に想像させつつ、わかりにくい津軽弁や情景を視覚でも見せるなど、演劇としての工夫を凝らしているのが、ドラマリーディング。

津軽弁を知らない方でも気軽に楽しめ、また知らなかった太宰作品に触れるきっかけにもなるのが大きな魅力です

★併せて読みたい★

津軽カタリストのこれから

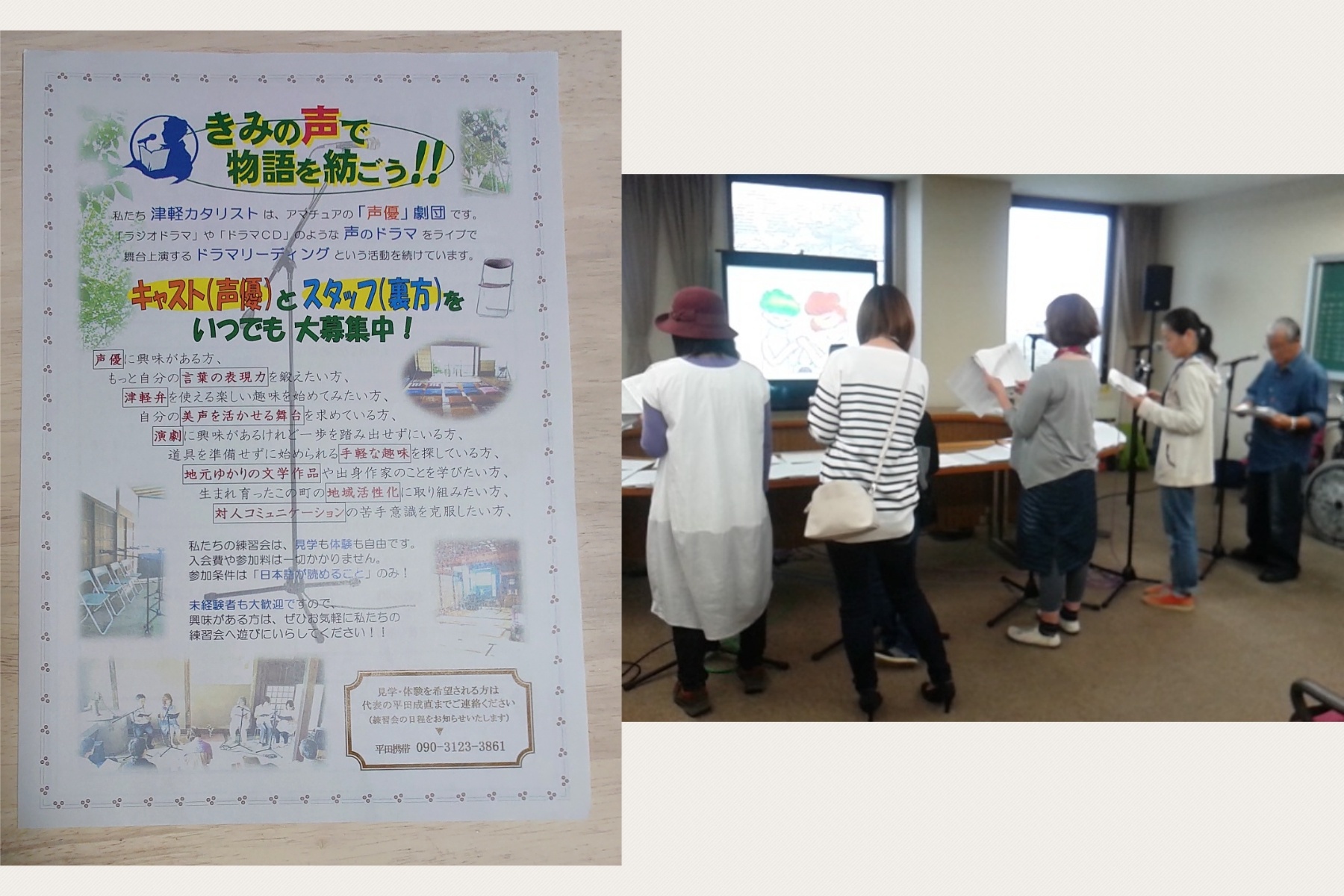

実は、カタリストでは常に団員を募集しています。

「公演当日のドタキャン欠席も許される、世にも珍しい劇団なんです。」

代表の平田さんはそう言って笑いますが、一体どういうことでしょう。

カタリストでは、いつでも他の誰かが代役をこなせるシステムになっているのだそうです。

「月に4・5回研究会という名の練習会をしています。

まずそこへの参加も自由です。

そして何を練習しているのかと言えば、台本の回し読みなんです。」

回し読みとは、演劇の稽古でも初期に行われる、 役を割り振らずに台本を順番に読み上げる練習方法です。

そのようにして、普段から繰り返し、色々な台本を回し読みすることで、様々なパートを読む経験を蓄積しておくことができます。

もちろん公演が近づくと、役の割り振りはされます。

しかし、役にこだわらず読むという練習を重ねておくことで、もし当日欠席者が出ても、すぐに誰かが代役を引き受けることができるのです。

「お子さんが小さい方や、ご家族の急病などでどうしても休むしか無い場面もありますよね。

そんな時に必要以上に責任を感じることが無いように、みんなでカバーし合う、むしろ出番が増えてラッキーだよという雰囲気でやっています。」

平田さんは代表として多くの役割を抱えていますが、カタリストについて話すときには、とにかく楽しいと笑顔を見せます。

「なによりも参加してくれる皆さんが楽しそうな様子を見るのが楽しいんです。

とにかく、無理しない。

みなさんが自分を輝かせることができる趣味の場でありたい、居場所でありたい。

お客さんも自分たちも 楽しんで続けていけることが一番大切だと感じています。」

太宰治の作品を中心に扱ってはいますが、要望があれば他の作品も演じられるカタリスト。

地元津軽の絵本や物語、あるいは年齢に応じて絵本や教科書に載る作品など、事前に連絡すればできる限り対応してくださいます。

ただし、原作本をカタリスト用に戯曲化するには時間を要します。

ご希望される場合は、時間に余裕をもって相談していただけたら嬉しいですとのことです。

幅広い活動を続ける、津軽カタリスト。

これからについて、平田さんに伺ってみました。

「第一には、ここ太宰治まなびの家のことをもっと多くの人に知ってもらえるようにしたい。

地元の人でも、まだまだ知らない方がたくさんいるのが現状です。

太宰が生きていた息吹を今でも感じることができるこの素敵な空間を、私たちの公演活動を通じて全国へ伝えていきたい。

そして第二には、太宰短編の面白さがもっと世に知れ渡ってほしいです。」

そしてその先は、と尋ねると、大きな大きな夢を教えてくれました。

「津軽カタリストの『津軽』は、実は太宰の小説『津軽』のことも指しています。

小説 『津軽』は、太宰が津軽半島を旅する物語ですから、ご当地での話が繰り広げられるのです。

なので、蟹田の観瀾山や龍飛崎、金木の芦野公園駅、斜陽館そして小泊の運動場など、小説に登場するその現地をステージにして、そこで繰り広げられたドラマをカタリストが演じてみたいんですよね。」

津軽半島を実際に旅するお客さまに、カタリストたちが同伴し、道中その土地ごとに公演を行う。

太宰の物語を耳から聴きつつ、描かれた舞台を目で見つつ、その世界を体感する。

そんな贅沢なお芝居を、平田さんはいつか実現させたいと話します。

津軽カタリストは、これからもきっと、太宰の津軽の物語を、その声で私達に聴かせ続けてくれることでしょう。