皆さんは「こぎん刺し」をご存じでしょうか?

こぎん刺しとは、かつて麻の衣服しか許されなかった津軽の農民たちが、布の補強と防寒のために生み出した刺し子の技法です。

ひし形を基調とした緻密な模様が特徴で、古くは着る物が中心でしたが、現代ではアクセサリーやバッグ、インテリア小物などとして、広く親しまれています。

今回は、「しまや」のこぎん刺し製作体験についてご紹介します!

店名 | しまや |

|---|---|

場所 | 青森県弘前市百石町13-1 |

営業時間 | 9:00-18:30 |

定休日 | 毎週日曜日 |

公式 | ・HP |

その他 | 製作体験は550円(2025年2月時点)。 |

どうやって申し込むの?

体験を希望する場合は、メールや電話で予約をします。

このこぎん刺し製作体験は、夏休みやGWなどの長期休みに、学校の宿題や帰省の機会を利用して訪れる方が多いそうです。

「不器用だから難しそう…」と思うかもしれませんが、心配ご無用!

スタッフの横島さんが、ひとつひとつ丁寧に教えてくれます。

「むしろ、不器用な方のほうが上手にできたりするんですよ」とのこと。

さっそく体験開始!

.jpg)

店内奥にあるこぎん刺し製作体験コーナーへ。

まずは、カラフルな布と糸の中から、自分の好きな色の組み合わせを選びます。

さらに、4つの図案の中から、自分が刺したいデザインを決定。

.jpg)

種類が多くて迷ってしまいますが、今回は桜のような淡い色合いのキットを選びました♪

ちなみに、紺色の布は上級者向け。

淡い色の布は糸が見えやすく、初心者でも刺しやすいそうです。

こぎん刺しのコツ

いよいよ、こぎん刺しに挑戦!

キーワードは「ななめ」。

こぎん刺しは布の網目を見ながら針を通していきますが、慣れないうちは「次は三つ先の穴に刺せばいいんだな」などと数えてしまいがち。

しかし、数えながら刺すと「今、何個目の穴だっけ?」と混乱することもしばしば…。

そこで、横島さんのアドバイス。

「刺したところの斜めを意識すると分かりやすいですよ!」

こぎん刺しはひし形の模様が連なってできているので、「次は前に刺したところの斜めに刺すんだ!」と考えると、スムーズに刺せるのです。

実際に刺してみる…

それでは、挑戦!

.jpg)

❶ 布を裏返して、前に刺した穴のななめ部分に針を刺す。

❷ 布を表に返き手で針を持ちやすいように調整。

❸ 「ななめ」を意識しながら針を進める。

❹ 針を抜かずに、一列すべて刺し終わってから、糸を通す。

この方法なら、糸が絡まりにくく、間違いにも気づきやすくなります。

慣れてくると、人とおしゃべりしながらでも刺せるようになるとか!

ちなみに、当時はこぎん刺しの図案がなかったのだそうです。

さらに、電気がなかったため、ろうそくや月明かりの下で刺していたのだそう。

加えて、実際の麻布は今のキットの布よりも網目が細かく、より繊細な作業だったのだとか…。

当時の人々の技術には驚かされますね。

すべて刺し終わったら、くるみボタンにしてくれます。

ころんとかわいい、あなただけのこぎんが完成します。

こぎん刺しのデザインと機能性

.jpg)

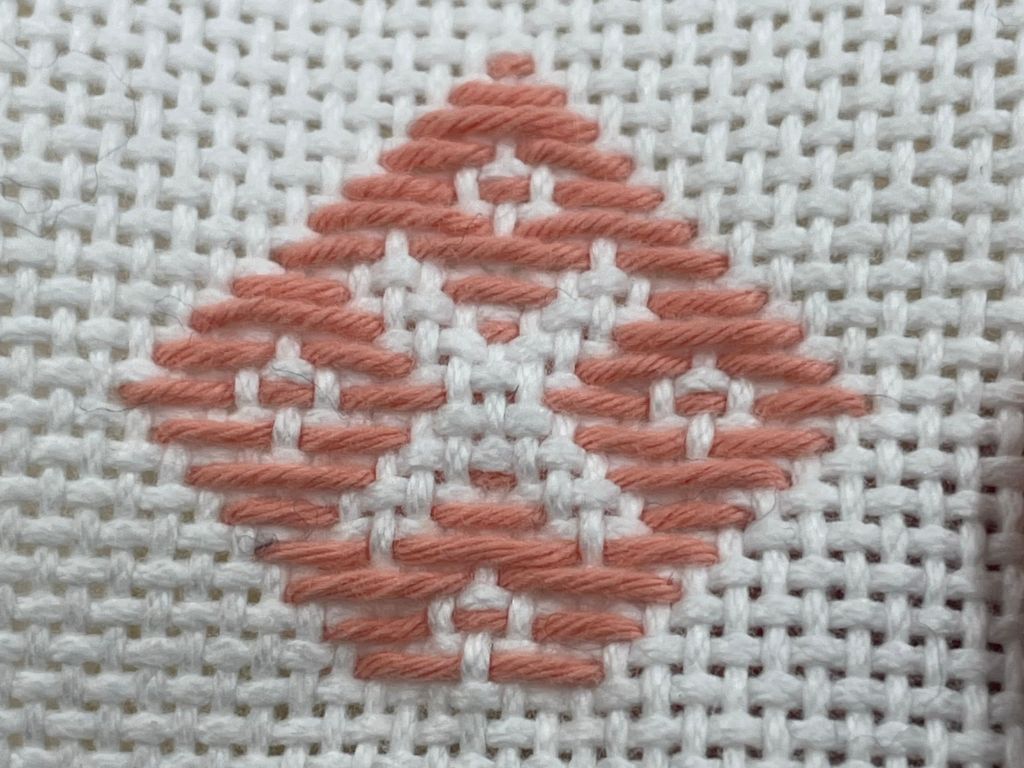

こぎん刺しをじっくり観察してみれば、それが細かいひし形の組み合わせであることに気づくはずです。

この小さなひし形は「モドコ」と呼ばれ、こぎん刺しは、それらが緻密に組み合っているんです。

「かちゃらず」という模様があります。

「かちゃらず」、とは「かちゃにあらず」という意味を指します。

.jpg)

「かちゃ」は津軽弁で「裏返し」の意味。

こぎんの魅力は何といっても裏返しても美しい点にあります。

刺し終わった布をひっくり返すと、また違う美しい模様が見えてくるんです。

さらに面白いのが、これらの模様はデザインのためだけのものではなく、機能性も兼ね備えていること。

例えば、ひし形の真ん中に小さな点のような模様が入っているデザイン。

これは単なる飾りではなく、布の裏側で糸が引っかからないようにする工夫なのです。

網目を細かく刺さないで、間隔を長く空けて糸を刺してしまうと、着た時に裏の糸の部分に指がひっかかってしまいます。

そのため、ひし形の中央部分(糸を指すスペースが多くなる部分)はわざと網目をずらして点のような模様を付けることでそれを防いでいるのです。

また、こぎん刺しは地域によってその特色が異なります。

● 西こぎん(西目屋など)… 繊細な模様が特徴。

● 東こぎん(黒石・田舎館など) … 同じ模様を繰り返すのが特徴。

● 三縞こぎん(五所川原金木地区など) … 現存する資料が少なく、希少。

現存する資料が少ない「三縞こぎん」発祥の旧金木町の地は、貧しさゆえに布や糸、さらにはこぎんを刺す時間すらなかったのではないか、と言われています。

こぎん刺しを通して、当時の津軽の暮らしや地域性まで感じることができますね。

こぎん刺しの歴史と現代

.jpg)

江戸時代、津軽の農民たちは麻布を着用していましたが、麻布だけでは、津軽の冬の寒さを防ぐには不十分でした。

そこで、布の隙間に糸を刺し、防寒と補強を兼ねる工夫が生まれました。

これがこぎん刺しの始まりです。

特に、肩や腰の部分は擦れやすいため、こぎん刺しでしっかり補強されていたそうです。

こぎん刺しは女性の仕事。

子どもの頃から基本の模様を学び、成長するにつれて模様を組み合わせる技術を磨きました。

布の正面、つまり人目につきやすい場所ほど繊細に刺してあることもあり、

「えふりこき(=見栄っ張り)」という言葉が示すように、こぎん刺しの美しさは女性たちの誇りにもつながっていたのです。

このように、かつては防寒や補強のために使われていたこぎん刺しですが、今では手芸として多くの人に楽しまれるようになりました。

横島さんは「今は気軽にこぎん刺しを楽しめるようになりましたが、古作こぎんの魅力や背景をもっと広めていきたい」と語ります。

おわりに

.jpg)

「しまや」のこぎん刺し製作体験、いかがでしたか?

針を進めるたびに、模様が浮かび上がる。

じっくりと向き合いながら、あなただけのこぎんを完成させる時間は、きっと特別なものになるはず。

店内には、こぎん刺しのかわいいグッズや、刺繍用の糸や布が豊富に揃っています。

桜やりんごをモチーフにしたこぎん刺しアイテムは、お土産にもぴったり。

こぎん刺しの魅力に触れてみたい方は、ぜひ「しまや」を訪れてみてください!

.jpg)